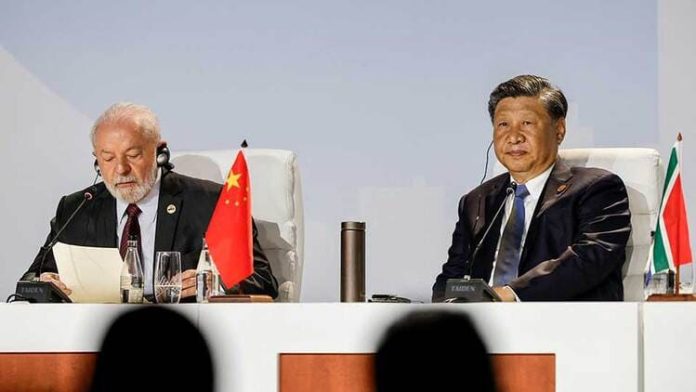

No Brasil, a política externa parece ser uma dança delicada nos dias de hoje, com a administração do Presidente Lula da Silva a estabelecer um equilíbrio cuidadoso entre potências globais concorrentes.

O conselheiro de política externa de Lula, Celso Amorim – muitas vezes visto como o verdadeiro motor por detrás da estratégia internacional do Brasil – deu recentemente sinais contraditórios sobre a Iniciativa Cinturão e Rota (BRI), o extenso projecto de infra-estruturas e comércio da China.

Em declarações ao influente jornal O Globo, Amorim lançou inicialmente dúvidas sobre o alinhamento total do Brasil com a BRI, para depois sugerir abertura à ideia numa publicação mais pequena.

As declarações contraditórias sublinham o actual equilíbrio do Brasil, sobretudo tendo em conta as ambições geopolíticas de Brasília.

O Brasil enfrenta desafios complexos nas suas relações exteriores. Enquanto alguns países mais próximos de Putin querem transformar o grupo BRICS numa aliança mais abertamente anti-Ocidente, o Brasil procura manter o propósito original do grupo.

Na perspectiva do Brasil, o BRICS nunca teve como objectivo neutralizar o Ocidente. Em vez disso, o BRICS criou um fórum alternativo para as nações sem representação adequada na Ordem Internacional. Juntamente com o recente veto do Brasil à adesão da Venezuela aos BRICS, esta situação realça um desconforto crescente nos círculos de política externa no Brasil.

Embora a China seja, desde há muito tempo, o maior parceiro comercial do Brasil, os EUA e a UE são fontes constantes de stress para Brasília.

Os legisladores europeus estão a pressionar o Brasil para combater a desflorestação se quiser manter o fluxo das suas exportações agrícolas.

E com o Brasil a acolher o G20 este mês, qualquer passo ousado em direcção à China poderá ofuscar a sua própria agenda diplomática, diminuindo a capacidade de Lula para definir a liderança brasileira neste momento crucial.

Notavelmente, com o regresso de Donald Trump à Casa Branca, Brasília terá de recalibrar as suas mensagens de política externa. Por conseguinte, seria prudente evitar quaisquer complicações dispendiosas com a China e a sua Iniciativa.

Como sugerem as observações de Amorim, o Brasil valoriza a sua relação bilateral com a China sem necessitar necessariamente de um rótulo formal da BRI. A questão pragmática para o Brasil é de saber que diferença concreta faz a adesão ao BRI. Os diplomatas brasileiros há muito que defendem que o Brasil pode garantir o investimento chinês de forma independente.

A nível interno, a adesão à BRI poderia tornar a política brasileira vulnerável a futuras mudanças na liderança. Os líderes de direita no Brasil podem ver a participação na BRI como um alvo fácil de desfazer, complicando as relações com a China.

Entretanto, os EUA mantêm uma presença firme em Brasília, evidenciada pelo seu enorme novo complexo de embaixadas em construção, um investimento a longo prazo que simboliza a parceria histórica.

Os EUA já exerceram uma influência subtil sobre as forças armadas do Brasil durante o último ciclo eleitoral, supostamente ajudando a evitar um potencial golpe de Bolsonaro. A presença da embaixada sinaliza que Washington vai acompanhar de perto as manobras internacionais do Brasil.

No final, embora o sector do agronegócio brasileiro possa beneficiar da BRI, o país poderá ainda garantir acordos favoráveis através do seu próprio tipo de diplomacia. Os comentários de Amorim, embora confusos, são um exercício de autonomia – deixando claro que a adesão à BRI tem menos a ver com ideologia e mais com o momento certo.

À medida que o Brasil ocupa o centro do palco no G20, o governo de Lula tem o cuidado de não se comprometer com um dos lados, optando, em vez disso, por uma abordagem sempre cordial da política externa: educada, mas independente.